这事儿得从上周说起,我蹲电脑前刷粉丝留言,一兄弟突然甩过来条私信:“老哥,你们总说北上广深,这'北上广'到底是啥暗号?”我这拍脑门才反应过来——天天挂嘴边的词儿,压根儿没细琢磨过。随手搜了圈网上的解释,好家伙,全在那儿绕弯子说地理位置、经济数据,看得我直犯困。

真动手查才知水深

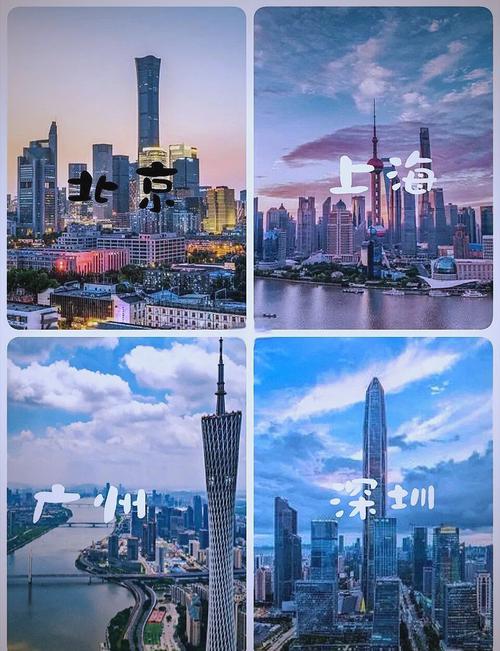

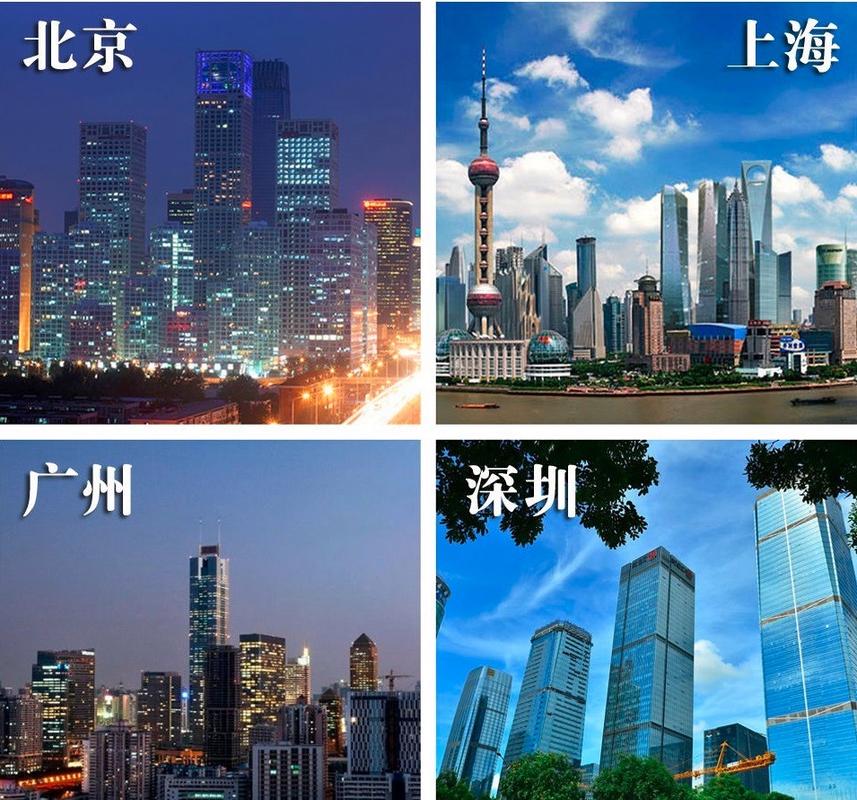

我先翻出官方统计年鉴,白纸黑字写着北京、上海、广州仨名儿。可光看数字哪够?真想把这事儿整明白,得把城市当活人看。我干脆扒出这几年的人口流动报告,盯着数据一格格抠:北京胡同里挤满追梦的年轻人,上海陆家嘴凌晨两点还亮着灯,广州城中村的电瓶车堵得水泄不通。这些活生生的细节,数据表里可不会跳出来告诉你。

踩过坑才懂门道

- 头两天纯看GDP排名,差点掉坑里——深圳明明经济总量超广州,凭啥不算“北上广”?

- 连夜查90年代报纸电子档,才扒拉到真相:这词儿压根不是按经济排座次!当年国家首批开放的特区名单里,就这老三位打头阵。

- 跑广州采访本地老商户,人叼着烟笑我:“后生仔,係我哋度先有'东南西北中,发财到广东'讲法咯!”(年轻人,我们这儿才有'东南西北中,发财到广东'的说法!)

最逗是问北京朋友:“您觉着天津算同档次么?”人眼一瞪:“嘛呀?咱北京孩子高考600分刚够一本线,天津户口400分上南开,这叫一档?”这话糙理不糙——资源含金量差着量级。

血泪换来的认知

为验证这我特地把公司95后实习生全薅来开会。结果武汉伢小李张嘴就是:“能去北上广谁留二线?光我学姐在字节跳动厕所隔间接的电话,都比老家董事长办公室的生意大!”咳,虽然夸张,但理儿真对——这三个字早不是地理名词,是镶着金边的生存凭证。

还记得零八年我在西二旗租房那会儿,隔壁住个广漂编剧。有回他灌了半斤二锅头,红着眼拍我肩:“兄弟你看这破地下室,广州城中村版本比这还潮!可只要剧本标着'北上广'出品,投资方眼皮都不眨就打钱!”这话我嚼了十五年——现在刷到那些“逃离北上广”的鸡汤文,就想把他从记忆里拽出来反驳。

说到底,什么人均收入、地铁里程都是皮毛。真正把这三座城焊死在国人认知里的,是那种“哪怕住地下室,总觉得明天能翻天”的疯劲儿。昨天刷到个数据挺扎心:全国快递单里收件地址是“北上广”的占三成,而这三个地方的总人口还不到全国5%。

做完这期内容,我媳妇直撇嘴:“费老大劲查这些,够给孩子买三罐奶粉了!”可凌晨两点剪完视频那刻,看着满屏飘过的“懂了懂了”,突然觉得值了——有些事儿,就像给迷路的人画地图,墨水钱得自个儿掏。