开始前的疑惑

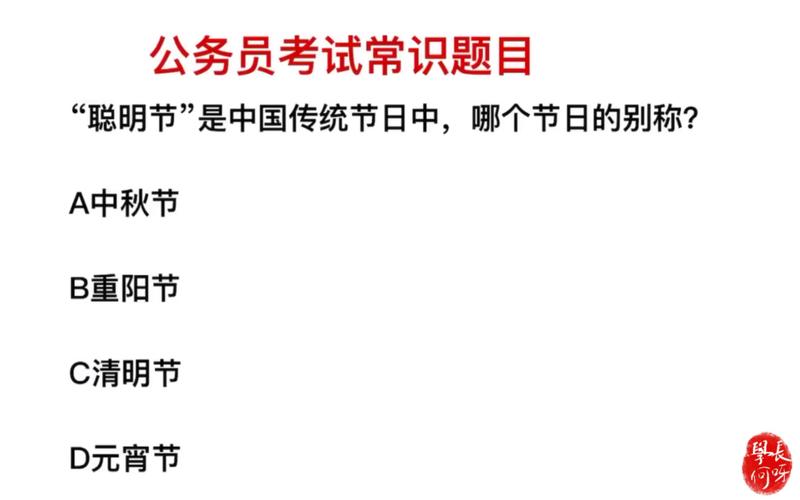

今天一早,我起床冲了杯咖啡,坐电脑前准备写点想起昨晚刷朋友圈,看到有人问“聪明节是什么节日?为啥跟清明节扯上关系”。我心说这问题有意思,平时总过清明节,从来没听过啥聪明节。脑袋一热,琢磨着不如认真查查,把自己当回考古学家。

动手搜索资料

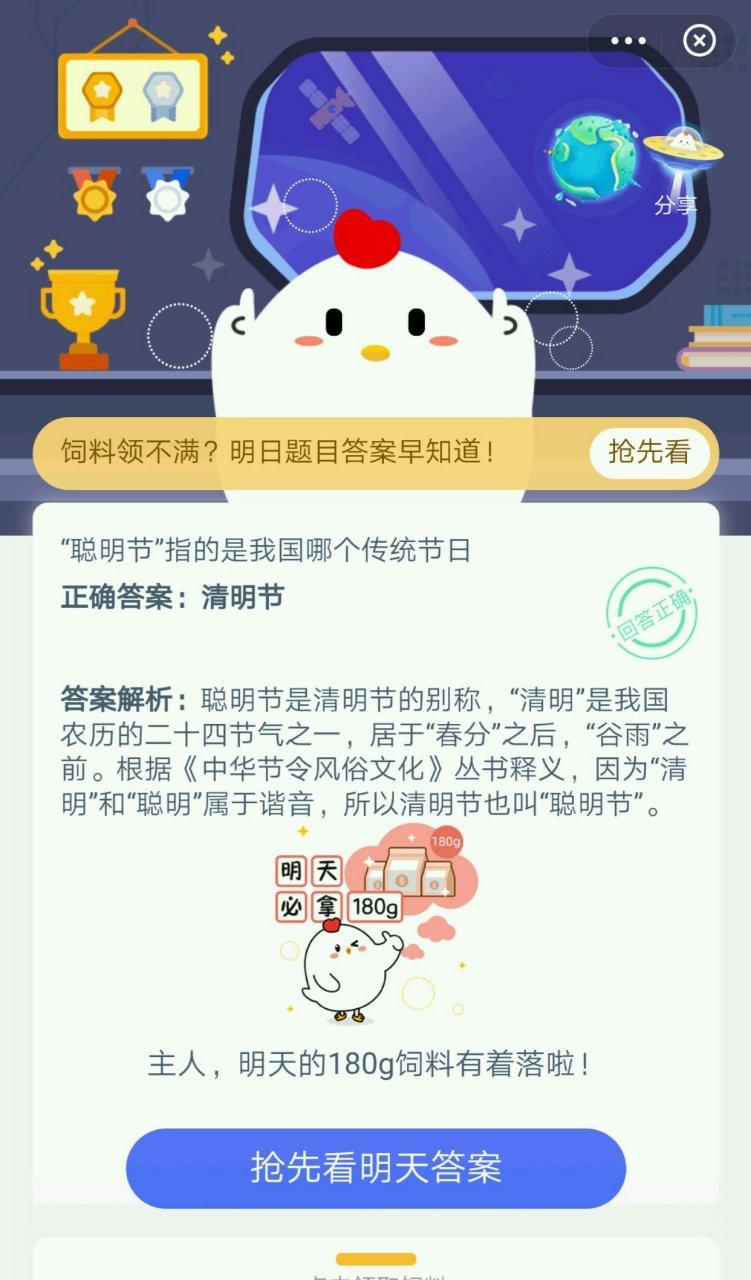

先打开浏览器,敲“聪明节是啥”几个字,跳出一堆结果。挑来挑去,找到几个靠谱网站。一个个点进去看,发现里头全是讲中国传统节日的。仔细读了几篇,比如蚂蚁庄园那个答案,讲得挺清楚,说聪明节就是清明节的别称。因为“清明”和“聪明”发音差不多,谐音嘛还有本叫《中华节令风俗分化》的书解释了这个事儿。我看得目瞪口呆,心想这玩意儿还能这么玩?

- 翻着翻着,看到一个内容特别有启发:它说清明节融合了三个节——清明节气、寒食节和上巳节。

- 寒食节是祭祖先的,上巳节是去水边洗晦气,后来变成春游踏青。

- 这些都在唐代混成一锅粥,成了今天的清明节。

过程中,又读到古人的想法,原来叫聪明节是盼着风吹一吹,人能变聪明点。比如孝敬老人更懂事,处理事情更利索。这不就跟4月1日的“愚人节”反着来?愚人节搞恶作剧,聪明节是正儿八经学做人。

整理记录发现

搞清来龙去脉后,我掏出笔记本,开始一条条写笔记。先画了个大圈圈,标上“清明节”三个字,再分支列出聪明节这个别称。写具体原因:就是谐音把戏,但更深层是古人想让后代别傻乎乎过日子。接着我查了为啥清明节按阳历过,不像春节那些按阴历。原来二十四节气都是靠太阳算的,清明是节气之一,所以日子固定在4月初。这点还挺新鲜,以前都没留意。

- 还写了一段比较:聪明节强调心思透亮,不像愚人节骗人玩。

- 加了些个人小反思:每次扫墓都能记起爷爷奶奶,感觉自己确实“聪明”了点。

整个过程挺顺的,越写越来劲,没费啥工夫就整成一页纸。

分享后的感悟

写完了,我靠在椅背上,呼了口气。发现搞明白这个后,脑袋确实清爽多了。以前过清明节只知道烧纸钱、扫墓,现在懂得它背后有那么多智慧。古人真会玩,一个名字就藏着大道理——清洁心意、明白做人。以后跟孩子讲故事,也能添点料了。整个过程像解谜题,开头是瞎猜,结尾是豁然开朗。